di Assunta Signorelli, Direttora ff DSM Trieste

di Assunta Signorelli, Direttora ff DSM Trieste

Quasi un prologo:

La strada è di tutti, ma si sa già che dove cantano i galli non possono razzolare le galline, al massimo possono fare coccodè se hanno deposto l’uovo. Così è imposto e proclamato dal buon mondo in cui ci è toccato vivere.

(Josè Saramago da Il Vangelo secondo Gesù Cristo)

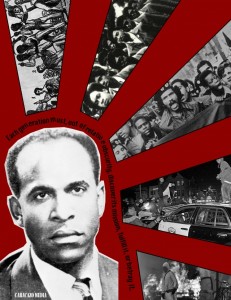

Il titolo non tragga in inganno! Non è mia intenzione svolgere una riflessione teorica su personaggi tra loro molto vicini per scelta di campo, distanti per esperienza di vita e collocazione geografica.

è un terreno che non mi appartiene: abituata ad affrontare le questioni teoriche a partire dalle cose che faccio vorrei riportare come, durante la mia esperienza di deistituzionalizzazione nell’Istituto Papa Giovanni di Serra D’Aielloin Calabria, ho ripreso in mano i testi di Basaglia e di Fanon riscoprendone tutta l’attualità.

Ripresa stimolata dall’incontro con Renate Siebert, sociologa della scuola di Francoforte, alla quale avevo chiesto una mano per ricostruire le storie delle persone internate nel Papa Giovanni, uno dei cronicari disseminati nel nostro paese, dove, dopo la legge 180, grazie al legame sciagurato che tiene insieme politica, psichiatria e malaffare, sono state depositate e si continuano a depositare persone con sofferenza psichica provenienti dai manicomi in via di chiusura, dall’OPG e da territori poveri di servizi sulle 24 ore.

La solitudine che vivevo, per me abituata da sempre a lavorare in gruppo (spesso si dimentica, ma l’eccezionalità dell’esperienza triestina sta nel suo essere stata una pratica collettiva) condividendo, a volte in modo aspro e conflittuale, progetti, scelte e decisioni, mi aveva spinto a cercare qualcuno, qualcuna, con cui avere uno scambio intorno alle cose da fare e da non fare in una realtà che si proponeva come aspra e distante rispetto a quelle in cui avevo operato in precedenza.

Chi più di Renate, allieva d’Adorno, laureatasi con una tesi su Fanon, conoscitrice profonda della terra calabra, avrebbe potuto aiutarmi a capire la realtà in cui mi muovevo?

Renate aderì alla mia richiesta e insieme iniziammo un percorso d’approfondimento sia delle storie delle singole persone sia del periodo storico (dal 1960 in poi) nel quale quelle storie si erano dipanate.

Fu giocoforza riprendere in mano i testi di Fanon e di Basaglia che tanta parte avevano avuto nella nostra formazione giovanile, approfondirli in riferimento a quanto andavamo sperimentando e utilizzarli come chiave di lettura della realtà nella quale ci muovevamo.

Non meravigli il richiamo a Fanon, ai suoi dannati della terra, in fondo, in quest’Italia, esistono luoghi, aperti e chiusi, “extraterritoriali”, governati da norme e regole non scritte ma, da tutti e tutte, riconosciute: l’IPG era uno di questi. Basti pensare che è capitato che, per parlare con alcune persone accolte, abbiamo avuto bisogno di una mediazione linguistica: tanto era stretto il loro dialetto, così a lungo avevano taciuto, che soltanto alcune assistenti (provenienti dalla stesso lembo di terra) erano in grado di capire la loro lingua e tradurla. Ancora la presenza di migranti di ritorno espulsi a causa della loro “diversità” o rientrati per scelta e ritrovatisi diversi e, per questo, respinti ai margini del paese, riproponeva la questione della psichiatria come strumento del potere sociale per controllare diversità di qualunque tipo e genesi.

In questo scenario le parole, i gesti e le scelte di Franco e Frantz s’imponevano con quella forza che, solo l’essersi messi in gioco come persone intere, fatte d’anima e corpo e non di solo intelletto, garantisce.

La corporeità delle persone sofferenti, quella che Rosi Braidotti definisce “corporealità”, il partecipare a questa con il proprio corpo, introducendo nell’analisi della sofferenza individuale come variabile significativa (nel linguaggio attuale si direbbe“determinante di salute”), l’impatto che l’incontro dei corpi fra loro e con l’ambiente circostante determina è l’elemento che, almeno per me, ha rappresentato una sorta di spartiacque, fra i due e la psichiatria ufficiale.

A partire dal corpo come “cosa tangibile e concreta”: dal colore della pelle, al genere, al suo posizionarsi in uno spazio libero o recluso (illuminante quella notazione di Basaglia sull’asimmetria di potere che si crea fra il corpo sofferente disteso sul letto e lo sguardo dello psichiatra che dall’alto lo indaga), si dipana per loro un percorso che dal terreno “neutro” della scienza li porterà a “schierarsi” dalla parte di “chi non è perché non ha”.

Con il “corpo” nella testa e la consapevolezza del nesso di causalità esistente fra sintomi psichiatrici e l’esperienza di vita del soggetto, riconoscendo l’istituzione totale come il luogo principe della psichiatria e rifiutando il richiamo delle sirene dell’antipsichiatria[1], scelgono entrambi l’Ospedale Psichiatrico come terreno del loro impegno lavorativo.

Fanon, terminati gli studi universitari, andrà a Sant’Alban a lavorare con Tosquelles, condividendo quella che Rotelli (F. Rotelli, “Per la Normalità 2”, Microtesti 2008), in un suo testo del ’92 dal titolo emblematico “Dietro le mura nascono i mostri”, chiama l’illusione degli psichiatri del dopoguerra che fosse possibile l’utopia di un luogo, di un ospedale psichiatrico come luogo di emancipazione: la psicoterapia istituzionale come pratica volta all’umanizzazione del manicomio.

Pratica che però a Fanon pone molti dubbi che, uniti al sempre presente interrogarsi sulle sue origini colonizzate (al liceo in Martinica era stato allievo d’Aimé Césaire, protagonista del movimento della negritudine) lo determinano a riprendere in mano la sua storia di “uomo nero” e a chiedere il trasferimento nell’ ospedale psichiatrico di Blida Joinville in Algeria, allora colonia francese.

Ritenendo la psicoterapia istituzionale una modalità d’intervento da superare perché, come lui stesso annota…”con la terapia istituzionale creiamo istituzioni immobili, contesti chiusi e rigidi, schemi che presto diventano stereotipati. Nella neosocietà non vi è spazio per l’inventiva; non vi è dinamismo creativo, innovazione. Non vi è una vera e propria scossa, una crisi. L’istituzione rimane “quel cemento cadaverico” di cui parla Mauss. (Fanon e Geronimi, Limiti e valori del day-hospital in psichiatria, in “Decolonizzare la follia” a cura di Roberto Beneduce, Ombre Corte, 2011), Fanon indirizzerà il suo lavoro con le persone accolte (circa 1800) sul modello comunitario sociale comunque consapevole delle limitazioni che l’esperienza, vissuta come internamento, determina.

Proprio questa sua tensione al “fuori” lo porrà di fronte alla questione della “colonizzazione” come causa di sofferenza psichica: nel racconto sull’esperienza positiva nel reparto con donne europee a fronte di quella, meno esaltante quasi fallimentare, nel reparto con gli uomini musulmani si colgono, in nuce, quelle considerazioni sul nesso fra il “dentro e fuori l’OP”, che lo porteranno, nel giro di 3 anni, a scrivere una lettera di dimissioni duramente accusatoria verso il colonialismo francese.

In questa lettera, fra le altre cose, Fanon scrive: “La pazzia è uno dei modi in cui l’uomo perde la sua libertà. Nelle mie funzioni come testimone di queste interferenze e di questi antagonismi ho dovuto constatare con orrore a che punto arrivi l’alienazione presso gli abitanti di questo paese. Se la psichiatria è la tecnica medica che ha per scopo di porre l’uomo in grado di non sentirsi più estraneo al suo ambiente, devo affermare che l’arabo, permanentemente estraniato nel suo paese, vive in uno stato di assoluta spersonalizzazione.” (Fanon, Lettera al ministro residente, Opere scelte a cura di G. Pirelli, Einaudi, 1971).

È questa dissociazione fra una pratica terapeutica fondata sul riconoscimento delle identità singolari di ciascuno, ciascuna e l’omologazione che il colonialismo imponeva, che costringe Fanon a lasciare l’Algeria. Le dimissioni e l’impegno militante nel FNL non significheranno l’abbandono dell’attività psichiatrica: continuerà il suo lavoro nel reparto psichiatrico del policlinico Charles Nicolle, a Tunisi, organizzando e gestendo il day-hospital a dimostrazione dell’efficacia terapeutica di una pratica fondata sul riconoscimento della persona sofferente come portatrice sia di bisogni e desideri sia di un conflitto con il mondo circostante che non può essere negato e nascosto, come accade nel manicomio.

Dirà, a conclusione di un suo articolo sul day hospital: …Il day-hospital è di gran lunga la forma di assistenza più adeguata alla malattia mentale……. Pochi ospedali psichiatrici autonomi possono essere creati ….. ma questi devono essere pochi e dalla capienza limitata… Infine deve essere promossa una legislazione molto rigorosa, che garantisca al massimo la libertà del malato ed escluda ogni aspetto carcerario e coercitivo all’ospedalizzazione. (Fanon e Geronimi, citato). è il 1959, soltanto due anni dopo Basaglia arriverà a Gorizia e Fanon morirà di leucemia.

Nel ’61, infatti, Basaglia vince il concorso per direttore dell’Ospedale psichiatrico, cui ha partecipato perché insofferente dell’ambiente universitario, sentimento condiviso dai cattedratici del tempo nei suoi confronti. La sua intelligenza critica, il continuo interrogarsi sul senso della psichiatria non erano stati un buon viatico in un mondo paludato e chiuso come quello accademico.

L’impatto con il manicomio è devastante: fino a quel momento come assistente universitario aveva frequentato il reparto accettazione del manicomio senza spingersi mai oltre! Prova le stesse sensazioni che aveva provato quando, ventenne, era stato in carcere, con la differenza che ora é lui il direttore: ha in mano le leve del comando e deve usarle per cambiare la situazione e per contrastare quell’impulso a mollar tutto che ogni tanto lo assale![2]

Da subito occupa fisicamente il manicomio, non sta nel suo ufficio, si muove in tutto l’ospedale, stravolgendo tempi e modi della vita quotidiana intaccando, in modo fisico ed emotivo, quel cemento cadaverico citato da Fanon.

Il suo riferimento, inteso non come modello rigido quanto come tensione intellettuale da verificare, era l’esperienza inglese della comunità terapeutica di Maxwell Jones, da subito si mosse nella direzione di un lavoro comunitario, sostenuto dalla moglie Franca Ongaro Basaglia cui si deve il resoconto puntuale di quegli anni.

Sin dall’inizio due furono i capisaldi del lavoro a Gorizia: il riconoscimento della singolarità di ogni persona ricoverata e la consapevolezza dell’asimmetria del rapporto medico paziente, rapporto sempre di potere, tanto più in un manicomio dove alla persona ricoverata è negato anche lo statuto di persona.

Da ciò la necessità, nella pratica, di tener sempre vivo il conflitto, di non cedere mai alla tentazione di negarlo perché … Ogni potere che tenda ad eliminare le resistenze, le opposizioni, le reazioni di chi è a lui affidato è arbitrario e distruttivo, sia che si presenti sotto l’effigie della forza che sotto quella del paternalismo e della benevolenza (Corpo e Istituzione in L’Utopia cit).

Con questa contraddizione nel cuore Basaglia conduce l’esperienza comunitaria, di cui è leader indiscusso anche se negli anni si è costituita intorno a lui, un’equipe di persone convinte dell’efficacia e del valore di una pratica di trasformazione. Esperienza che Basaglia vive come in un doppio, sperimentando, anche se con differenze legate ai tempi e ai luoghi, quell’inquietudine che accompagnava il lavoro di Fanon,.

La consapevolezza che, come dice Sartre, le ideologie sono libertà mentre si fanno, oppressione quando sono fatte, genera in entrambi una tensione costante al cambiamento ed alla trasformazione dell’agire.

Tensione ed inquietudine che ritroviamo tutta nel suo riflettere sull’ambivalenza del proprio ruolo di potere dentro l’istituzione quando, a proposito della lettera al ministro residente, dice “Fanon ha potuto scegliere la rivoluzione, (noi) per evidenti ragioni obbiettive ne siamo impediti, la nostra realtà è ancora continuare a vivere le contraddizioni del sistema che ci determina, gestendo un’istituzione che neghiamo, facendo un atto terapeutico che rifiutiamo, negando che la nostra istituzione – diventata per la nostra stessa azione un’istituzione della violenza sottile e mascherata – non continui solo ad essere funzionale al sistema; tentando di resistere alle lusinghe delle sempre nuove ideologie scientifiche in cui si tende a soffocare le contraddizioni che è nostro compito rendere sempre più esplicite; consapevoli di ingaggiare una scommessa assurda nel voler far esistere dei valori quando il non diritto, l’ineguaglianza, la morte quotidiana dell’uomo sono eretti a principi legislativi.” (Il problema della Gestione in L’utopia cit.).

Alla luce di quanto poi è accaduto, questa dichiarazione si propone come un viatico per il lavoro a Trieste dove arriverà nel 1971. Arrivo preceduto dall’esperienza nell’O.P. di Colorno, il manicomio di Parma, dove, però, il rifiuto dell’Amministrazione Provinciale (A.P.) di riconoscere nel lavoro del tecnico uno dei poli di una contraddizione che non può essere mai risolta, lo determinarono ad accettare la proposta di Michele Zanetti, allora presidente dell’A.P. di Trieste.

Così, come Franco ebbe a dire in uno dei suoi incontri in Brasile ..”quando nel ’71 arrivammo a Trieste, abbiamo proseguito l’esperienza di Gorizia avendo in mente fin dall’inizio la prospettiva di eliminare il manicomio e di sostituirlo con un’organizzazione molto più agile, per poter affrontare la malattia dove essa si produceva, dove nasceva.”. (Franco Basaglia, Conferenze Brasiliane, Cortina Ed. 2000).

Detta così può sembrare una cosa naturale, e così è stato: mettere mano a quella che oggi chiamiamo deistituzionalizzazione ha significato ri/generare la vita e lo scambio nel luogo delle persone “non degne di vita”.

Generare la vita è l’atto più naturale e complesso che la scienza conosca, per quanto si tenti di ridurlo in schemi e funzioni c’è sempre un quid che sfugge, quel quid che, per comodità, chiamiamo “genere”, e che s’incarna nel conflitto, nella contraddizione che per quanto possa essere negata, nascosta non sparisce mai: come un fiume carsico, a volte ritorna, determinando fra crisi e rotture il vero cambiamento.

A partire da queste considerazioni vorrei proporre una lettura altra dell’esperienza triestina perchè …“Ci sono momenti nella vita nei quali diventa assolutamente necessario sapere se è possibile pensare in modo diverso da come si pensa, percepire in modo diverso da come si vede… perché senza questa distanza non sarebbe più possibile vedere e riflettere oltre. Senza questa curiosità, la ricerca non è altro che una legittimazione di ciò che si sa.”(M. Foucault I corsi al Collége de France I Résumés, Feltrinelli 1999).

Con uno sguardo di genere la deistituzionalizzazione può essere narrata come un seguirsi di pieno e vuoto, di scomposizioni e ricomposizioni, di quelli che Basaglia chiamava i “cento fiori”, alcuni, i più preziosi, che durano solo lo spazio di un mattino, della naturale alternanza fra gioia e dolore non secondo copione, ma a partire dai moti del sentire umano.

In un’epoca segnata da forme di comunicazione mediatica, distante dalla materialità concreta, che riduce tutto a “immagine asettica e patinata”, dove anche l’esperienza primigenia del parto subisce una sterilizzazione virtuale che occulta gli umori e la sporcizia nella quale naturalmente avviene, tutto ciò può sembrare anacronistico.

Da parte mia sono convinta che, proprio nel recupero di quella parte aspra e contraddittoria della trasformazione, si celi l’attualità dell’esperienza.

Come negare l’attualità che si ritrova nella storia del movimento dei sussidiati nel ’72 per il riconoscimento del diritto al reddito, nello sciopero delle pulizie delle donne ricoverate per il diritto al lavoro, nell’occupazione della “Casa del Marinaio” per il diritto alla casa, ed ultimo, ma non minore, l’occupazione del tribunale di Trieste per il riconoscimento del movimento delle donne come parte civile in un processo per stupro del ’77? Tutti episodi, questi, che hanno segnato l’esperienza triestina, determinando rotture e contrapposizioni interne cui Basaglia partecipava come uno del gruppo, certo il più importante, ma non sempre decisivo. Significativo il fatto che alla fine, difficile dire come, il gruppo trovava una sua ricomposizione nella tensione comune al cambiamento. Ognuno di questi passaggi andrebbe ripreso perchè foriero di luci ed ombre, ma non è questa la sede.

Qui basta porre l’accento su come in quegli anni la centralità della persona veniva agita a partire dal riconoscimento dei suoi bisogni primari che lo riportavano nel mondo della normalità, riconoscimento reso possibile da una pratica fondata su cinque parole (mi piace nominarle le 5 A del genere) quali accoglienza, ascolto, accudimento, abitat e autonomia, che, nel mentre si dipanano, costringono chi opera ad assumere fino in fondo la contraddizione di una tecnica costantemente in bilico fra abbandono e controllo. Questo stare in bilico, sul margine come dice bell hooks, ti costringe a trovare sempre nuovi equilibri, a dar vita ad istituzioni aperte fondate sullo scambio e la reciprocità, avendo sempre presente la necessità che non di dare voce trattasi ma di mettere l’altro, altra in condizione di prendersi la parola (F. Basaglia, Conferenze Brasiliane cit.).

Di ciò poco si parla, si preferisce smorzare gli acuti e le asperità, in un’ansia, questa sì patologica, d’ecumenismo e generalizzazione che appiatisce ogni differenza e contrabbanda la distruzione del manicomio come un “pranzo di gala” cui partecipare insieme al mondo obiettivo e neutrale della scienza.

Costringere la deistituzionalizzazione in codici e prestazioni, in questionari e protocolli, in nome di un rigore scientifico mai dimostrabile, sostituire il prendersi cura con il “case-management”, occultando la differenza di significato esistente fra i termini[3], riduce Basaglia, a modello del buon “management” delle popolazioni, cosa che, forse, accontenta tutti (Pierangelo Di Vittorio in, Franco Basaglia. Un laboratorio Italiano, a cura di Federico Leoni, Ed. Bruno Mondadori 2011).

Volentieri tralasciamo questo compito, continuando a riflettere sull’ambivalenza del nostro ruolo di potere dentro l’istituzione, restando “sedute dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti sono stati occupati (Bertolt Brecht).

Assunta Signorelli Nov 2011

[1]Franco Rotelli, a proposito del rapporto fra Basaglia e l’antipsichiatria scrive: “Rimprovererà a vari esponenti della “antipsichiatria” di non aver saputo cogliere la dimensione politica della psichiatria e delle istituzioni del controllo o di rinunciare dentro il mantenimento del narcisismo intellettuale dello psichiatra al rischio della pratica non in un terreno “alternativo” (che è la solidificazione dell’esistente), ma ben dentro il reale: ciò che ossessivamente andava definendo come il praticamente vero. Rimprovererà a certi movimenti sociali il loro rifugiarsi in un’alterità agita solo nel muoversi sul proprio terreno (dentro istituzioni separate o cosiddette alternative) dotandosi di un’ideologia propria autonoma rispetto alla cultura della classe avversa e di un sapere diviso.” (Franco Rotelli,“Per Franco Basaglia: L’uomo e la cosa” Microtesti, 1983).

Alice Cherki, psicoanalista francese di origini ebree algerine, collaboratrice di Fanon, così scrive “contrariamente all’antipsichiatria non ha mai negato l’esistenza della follia, alla quale non ha mai riconosciuto alcun valore rivoluzionario. Al contrario era profondamente toccato dalla follia ma come dolore od alienazione, come peso sull’uomo di ciò che egli ha subito. Per lui era oppressione e non liberazione e la sociogenesi dei disturbi mentali un’interrogazione costante ed antica. (Alice.Cherki, “Frantz Fanon. Portrait”, Seuil 2000).

[2]Scrive M.G.Giannicchedda: “Gorizia era lontana da tutto….Basaglia ha ricordato molte volte che era stato forte, reale l’impulso di andar via. Ma la fuga gli appariva un comportamento di malafede, un’elusione della sua responsabilità (Franco Basaglia “L’utopia della Realtà” a cura di Franca Ongaro Basaglia, Einaudi 2005)

[3]A proposito dell’uso della parola management fuori dai paesi anglosassoni Michela Marzano nota “….quando si parla di management è necessario distinguere tra l’organizzazione ed il coordinamento all’interno dell’azienda (materia di insegnamento, in origine, alla Business School) e ciò che riguarda l’estensione dell’ideologia del controllo e della gestione al saper essere, sia in ambito professionale che negli altri ambiti di vita (Michela Marzano, L’estensione del dominio della manipolazione, Ed. Mondadori, 2009)