Giorgio Bignami, che continua a collaborare con arguzia e ironia a queste pagine, ci invia un breve articolo, mai più appropriato, dove tra l’altro è proprio lo sguardo critico delle persone con l’esperienza ad emergere.

Giorgio Bignami, che continua a collaborare con arguzia e ironia a queste pagine, ci invia un breve articolo, mai più appropriato, dove tra l’altro è proprio lo sguardo critico delle persone con l’esperienza ad emergere.

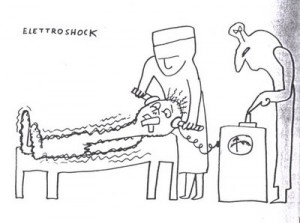

“Chi salverà – scrive Giorgio Bignami – il paziente X dai guasti delle terapie di shock, delle rinascenti terapie psicochirurgiche “mirate”, dalla contenzione non di rado prolungata, dalla neurolettizzazione a oltranza: cioè quella che già molti anni fa – prima che venissero alla luce i gravi danni metabolici dei neurolettici c.d. atipici – lo psichiatra statunitense Brennan, analizzando i danni neurologici e psichici, aveva definito “la più grave catastrofe iatrogena di tutta la storia della medicina”?

Per salvare il paziente X (e successivi), un numero crescente di utilizzatori ed ex utilizzatori dei servizi, sul cui encefalo si sono sbizzarriti i vari metodi di “cura”, si sono poco a poco infiltrati dietro le linee dei curanti e ricercatori, sino a conquistarsi qua e là un ruolo di comprimari nelle operazioni da sempre riservate ai tecnici. Già da tempo – per esempio con nelle esperienze inglesi di cui parla Ron Coleman nel suo “Guarire dal male mentale” (Manifestolibri 2001) e in alcune esperienze italiane – era stata mostrata l’importanza dei gruppi di auto-aiuto (o sostegno tra pari) e della cogestione dei servizi nel favorire i processi di guarigione, o almeno di riequilibri, anche delle persone con sofferenza mentale più grave. (In parallelo, si noti, esperienze analoghe si sono andate sviluppando nel campo delle tossicodipendenze). E già negli anni ’70 del secolo passato Michele Risso ci insegnava che fosse sbagliato parlare di cronicità e di cronicizzazione: il termine più aderente alla realtà, diceva, è cronificazione indotta dai metodi prevalenti di cura e custodia. Del resto le monumentali indagini dell’OMS avevano ripetutamente prodotto risultati apparentemente paradossali: cioè che se da un lato le frequenze di varie forme di psicosi in fase iniziale erano assai simili in molti diversi paesi, le frequenze di cronicizzazione (pardon, cronificazione) erano assai più elevate nei paesi sviluppati, dotati di servizi psichiatrici minuziosamente articolati, rispetto ai paesi dove il “matto del villaggio” restava nel suo ambiente d’origine, sostenuto alla bell’e meglio – anche in contesti di grande povertà – da famigliari e circostanti.

Ma ora le cose sono andate ben più avanti. Per esempio, già anni or sono una rassegna di D. Rose e coll. (“British Medical Journal” 2003, 326, 1363 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7403.1363 ) aveva preso in esame gli studi condotti da pazienti e/o con la attiva partecipazione dei pazienti. Sedici di questi studi riguardavano le conseguenze dell’elettroshock e i risultati mostravano che i livelli di gradimento/non gradimento della terapia erano assai diversi da quelli riportati negli studi tradizionali, con un terzo circa dei pazienti che lamentavano perdite permanenti della memoria. Conclusioni (tradotte letteralmente dal riassunto originale): “L’affermazione corrente …. del Royal College of Psychiatrists, che più dell’80% dei pazienti sono soddisfatti della terapia elettroconvulsivante e che la perdita della memoria non è clinicamente importante, è infondata”.

Passa un anno, passa l’altro, e aumentano la frequenza e il peso delle ricerche condotte da utilizzatori dei servizi o comunque con la loro attiva partecipazione. Tanto che all’inizio di quest’anno una importante rivista di psicologia medica ha dedicato un dettagliato editoriale all’argomento, intitolato “Utilizzatori dei servizi come collaboratori nella ricerca in salute mentale: meno bastone, più carota” (K. Staley et al., Psychological Medicine, 2013, 43, 1121-1125, doi.10.1017/S0033291712001683 ). Non tenteremo di riassumere l’articolo, ci limitiamo a citare il lapidario incipit del riassunto: “Il coinvolgimento degli utilizzatori dei servizi nella ricerca ne migliora la qualità e la rilevanza”;.e a menzionare il fatto che sempre più gli enti finanziatori incoraggiano i ricercatori a favorire tale coinvolgimento; ma l’articolo sottolinea anche le difficoltà per i ricercatori di soddisfare un tale requisito..

Fuori dai denti, insomma, il lupo, se sopporta di perdere il pelo, difficilmente tollera di perdere il vizio. Gli etologi e i biologi dell’evoluzione sanno che in ogni specie ci sono differenze fisiche e comportamentali anche notevolissime tra le popolazioni che occupano diverse nicchie ecologiche, magari a poca distanza l’una dall’altra, come quelle di certi granchi d’acqua dolce. Gli addetti ai lavori della salute mentale, pare, non costituiscono eccezione a tale regola.

Quanto alle prassi di sostegno ai soggetti deboli in comunità umane “poco sviluppate”, si sono di recente individuate tracce significative risalenti addirittura all’età della pietra. I paleoantropologi, infatti, hanno trovato i resti di un soggetto rimasto gravemente disabile per fratture multiple, di origne ovviamente accidentale. Questi, per lungo tempo – sino alla morte a 29 anni cioè con una durata di vita non sostanzialmente diversa da quella dei soggetti abili di quell’epoca – era vissuto in posizione accovacciata: il che significa che era stato nutrito e accudito dai famigliari e /o da altri membri del gruppo, altrimenti sarebbe morto in men che non si dica. E ancora. . I denti del disabile sono risultati assai più consunti di quelli dei circostanti non disabili morti intorno alla stessa età: il che secondo gli esperti significa che il disabile “ripagava” l’assistenza ricevuta lavorando, cioè salivando e masticando incessantemente fibre vegetali che una volta ben macerate potevano essere usate per vari scopi. Nel suo ultimo libro che sta spopolando (“Il mondo fino a ieri”, Einaudi) Jared Diamond, 75enne, dopo decenni di convivenza con i “selvaggi” della Nuova Guinea, pur non scontando le violenze e le durezze della loro esistenza, conclude che noi sbagliamo ignorando le decine di migliaia di esperimenti dei nostri predecessori su come risolvere problemi umani universali, tra i quali la cura della salute e la cura dei non autosufficienti”.

NdR: il numero delle persone che, volontariamente – e va ribadito volontariamente – si sottopone a questo trattamento è in Italia molto ridotto. 1.500 circa nell’arco di 3 anni.

Niente in confronto a centinaia di migliaia, come accade in Svezia, Finlandia, UK, USA, ecc.

Niente, e tuttavia va ribadito che è inutile, dannoso e costoso.

E’ amaro riflettere su quei 10/15 luoghi in Italia dove questo trattamento viene proposto e a quelle decine di operatori, anche molto giovani, che sono “costretti” a pensare al cervello e ai neuroni da mettere in attività con la corrente elettrica e intanto, tristemente, spegnere i propri.