di Peppe Dell’Acqua e Silvia D’Autilia

A pochi giorni dalla morte di Carla Cerati, vogliamo ricordare così il suo peculiare contributo alla liberazione di un’umanità dimenticata.

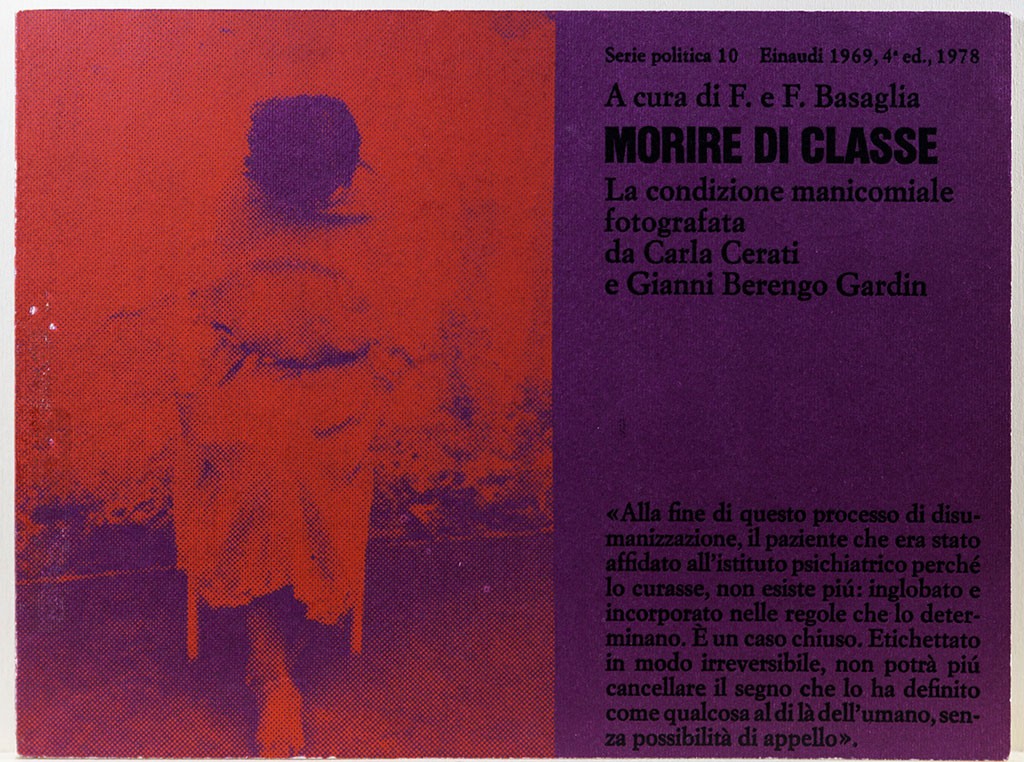

Nella stagione della denuncia politica dell’opprimente persistenza delle istituzioni, Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin si trovano a testimoniare la tragedia del manicomio, la condizione in cui versano gli internati, la scomparsa degli uomini e delle donne. Nasce Morire di classe, la raccolta di fotografie che Einaudi pubblica nel 1969, legando la fotografia al filo rosso della contestazione sociale che in quegli anni si sta consumando nel nostro paese.

È del ’61 la pubblicazione di tre libri che possono essere considerati, nel campo dello studio e della ricerca intorno alle istituzioni totali, un punto di svolta essenziale. Einaudi pubblica Asylum di Erving Goffman con un’Introduzione di Franco e Franca Basaglia, dove la puntuale analisi sociologica della carriera dell’internato in manicomio, come in carcere, come in qualsiasi altra istituzione, fornisce materia per la critica alle istituzioni autoritarie e gerarchiche. Viene pubblicata da BUR Rizzoli Storia della follia nell’età classica, tesi di dottorato di Michel Foucault, rivolta alla ricostruzione delle origini del manicomio. Sempre per Einaudi, esce I dannati della terra, dove Franz Fanon, psichiatra francese, che sceglie di lavorare nell’ospedale psichiatrico di Algeri, testimonia della condizione del colonizzato e del malato di mente nella trappola di un medesimo meccanismo di esclusione e sottomissione.

Nell’ottobre del 1967 Franco Basaglia presenta a Parma Che cos’è la psichiatria?, un libro collettivo sull’esperienza di Gorizia. L’anno successivo, nel ‘68, viene pubblicata, nella collana Nuovo Politecnico, L’istituzione negata. Sull’esperienza dell’apertura del manicomio di Gorizia, il libro vende subito 50.000 copie e sarà un testo che formerà generazioni di studenti di medicina, di sociologia, di filosofia. Nelle assemblee dei collettivi di medicina sembra essere la prova che cambiare le istituzioni è possibile. Il settimanale della RAI, TV 7, che segna il primo timido cambiamento nell’informazione radio-televisiva, manda in onda nel 1968 il reportage I giardini di Abele di Sergio Zavoli sull’esperienza goriziana. Per la prima volta i “matti” parlano e interrogano su quanto veramente sappiamo della normalità e della follia.

Molti giovani vanno a vedere, a vivere un’esperienza di liberazione possibile. Nelle università occupate, si parla di Gorizia con sorpresa ed entusiasmo. Non solo Gorizia apre porte e cancelli, ma anche il manicomio di Perugia[1] si apre alla città e avvia un rapido processo di cambiamento. In una difficile Campania, in un manicomio privato, a Materdomini, in provincia di Salerno, Sergio Piro[2] cerca faticosamente di aprire le porte e di avviare una comunità terapeutica. Luciano D’Alessandro[3] documenta magistralmente l’esperienza.

L’Espresso pubblica, tra il ’66 e il ’69, reportages dai manicomi e dalla comunità terapeutica goriziana di giornalisti attenti e di grande professionalità[4]. Escono in quegli anni le traduzioni dei lavori della contestazione psichiatrica inglese. L’io diviso di Laing (1969) diventa una sorta di libro rivelazione.

Quanto accadeva nei manicomi veniva allora riportato costantemente nel percorso più generale della riforma sanitaria di cui si cominciava a parlare. Il movimento degli studenti, dei sindacati, le associazioni dei cittadini discutevano delle mitiche unità sanitarie locali che allora cominciavano soltanto a essere immaginate, del territorio, dei distretti socio-sanitari, della salute in fabbrica, della salute nelle periferie[5]. Sono gli anni di Giulio Maccacaro.

In questo quadro, la fotografia, il reportage televisivo, le inchieste giornalistiche giocano per la prima volta un ruolo determinante. Come se la democrazia, la Costituzione conquistate vent’anni prima[6], cominciassero ora a reagire col tessuto sociale e a produrre spazi reali, non più utopici, di partecipazione. I conflitti che si attivano, la circolazione di idee nuove, lo svelamento dei dispositivi di potere e di controllo sociale richiedono di prendere parte. I fotografi diventano testimoni e il loro lavoro, ripreso da giornali e riviste, racconta l’urgenza e la violenza del cambiamento che dovrà arrivare. Gli scatti entrano nella ruvidezza delle situazioni e per farlo devono abbandonare la leziosità, la messa in posa, l’intenzione di un racconto rassicurante e soggiogato al potere, appare quanto mai chiara la frattura o la svolta radicale che la fotografia, tra le altre discipline, ha dovuto operare.

Quando, nel 1839, il primo scatto fotografico riesce finalmente a riprodurre su una lastra la realtà così com’è i segni della malattia che il sapere medico sta catalogando con crescente sicurezza diventano oggettivabili. La fotografia diventa la prova inequivocabile della malattia.

Sono patetiche e tragiche al tempo stesso le foto dei malati costretti in posa a mostrare sul loro volto i segni della malinconia, dell’allucinazione, della mania, delle passioni alterate, dell’idiozia, del furore. Quando la foto segnaletica comincia a servire le autorità di polizia, anche la psichiatria arricchisce di questo strumento il suo agire istituzionale. La foto segnaletica diventa corredo della cartella clinica: gli internati in posa di profilo e di prospetto con il numero di matricola sulla divisa. È il momento in cui stanno per diventare irreversibilmente oggetto, stanno per perdere per sempre la loro appartenenza all’umano.

La psichiatria medica, clinica, istituzionale, la psichiatria dell’ordine trionfa. E’ il definitivo dominio della ragione sulla follia. La costruisce e diffonde un’immagine di ordine, di pulizia, di gerarchie. Le prospettive ordinate dei padiglioni, i giardini ben curati, le foto di gruppo col camice, la cuffietta inamidata, le pesanti chiavi alla cintura, con il saggio e bonario direttore, gli internati serenamente dediti al lavoro restituiscono l’immagine del paese ordinato. Letteralmente un altro mondo. Mai un’immagine che restituisca la bolgia, la confusione, la sporcizia, la miseria dei grandi cameroni. Le oscene nudità, l’odore di piscio e di cibo irrancidito, le grida, i pianti, le risate sguaiate e disperate, i segni delle quotidiane sopraffazioni.

È in questo assetto culturale e politico che si colloca allora la forza dirompente della fotografia “partigiana”, che non accetta di essere complice di chi occulta i “fratelli scomodi”. È l’urgenza del cambiamento che preme. La fotografia di Cerati e Gardin non rimane sorda. Si schiera e professa un’etica che la Cerati così commenta: “avevo visto le fotografie di alcuni ospedali psichiatrici americani e siccome avevo la possibilità, tramite la casa editrice Einaudi, di mettermi in contatto con Basaglia, gli ho fatto sapere che ero interessata a fare delle fotografie nell’ospedale psichiatrico di Gorizia. Lui mi ha accolto a braccia aperte dicendo che cercava da tempo qualcuno che facesse una cosa del genere e che aveva in mente un grosso progetto: presentare fotograficamente tutte le istituzioni costrittive, dalla famiglia alla scuola, alla caserma, agli ospedali, tutto quello che era repressivo.”

Uno scandalo se si pensa ai categorici divieti di entrare in manicomio in quegli anni. I cittadini dovevano rimanere fuori. Si citava l’offesa che un’intervista o lo scatto di una foto avrebbero potuto recare alla dignità del malato. Un’inattesa preoccupazione di direttori sempre insensibili alle indegne condizioni dei loro istituti.

Morire di classe scavalca i muri, entra nei padiglioni dei manicomi e scopre corpi sopraffatti, consumati, inerti. Visto quello che hanno visto non possono più sottrarsi: devono far sapere, comunicare, denunciare. La fotografia è inviata al fronte, incaricata di restituire l’orrore che si consuma al di là delle nostre quiete coscienze, di riscattare la morale della smemoratezza che, oggi come ieri, è la condizione in cui maturano i “crimini di pace” quotidiani.

[Buona parte del testo è tratta da: P. Dell’Acqua, S. D’Autilia, Non si può non prendere parte. Immagini dal fronte, in B. Gardin, Manicomi, Psichiatria e Antipsichiatria nelle immagini degli anni settanta, Contrasto, Roma, 2015.]

[1] Carlo Manuali (1931-1993) è stato nella città umbra protagonista della chiusura del manicomio e della ristrutturazione dei servizi psichiatrici. Nel 1975 ha collaborato col regista Gianni Serra alla realizzazione del film Fortezze vuote: Umbria, una risposta politica alla follia. Questo film, assieme ai Giardini di Abele e a Nessuno o tutti: matti da slegare, costituisce una testimonianza corale di quegli anni.

[2] Sergio Piro (1927-2009), è stato il precursore dei movimenti di critica istituzionale in Campania. La sua opera più importante Il linguaggio schizofrenico (1967) conferisce all’espressività linguistica della malattia mentale un orizzonte di comprensibilità esistenziale, un connotato antropologico e assolutamente umano. Con Franco Basaglia è stato fondatore del movimento di Psichiatria democratica.

[3] Luciano D’Alessandro, nato a Napoli nel 1933, giornalista e fotografo, ha frequentato tra il ’65 e il ’68 l’ospedale psichiatrico di Materdomini e ha pubblicato il libro fotografico Gli esclusi, con un importante presentazione di Sergio Piro.

[4] Gli inviati sono Fabrizio Dentice, Sandro Viola, Maria Livia Serini, Sandro Bultrini, Giuseppe Catalano. Alla miseria umana e materiale che trovano dovunque si aggiungono, come nel caso di Cagliari, gli interessi di spregiudicati amministratori e padroni che incassano centinaia di milioni, mantenendo condizioni disumane. L’ingresso dei privati qui a Cagliari è singolare. Alcuni reparti dell’ospedale psichiatrico di Villa Clara vengono dichiarati inabitabili per le condizioni fatiscenti e terminali degli ambienti. Centinaia d’internati vengono venduti a padroni di cliniche private senza scrupoli, dove trovano condizioni ancora peggiori dell’ospedale. Cfr. Il ’68, L’Espresso, Roma, 2008, p.354, primo volume.

[5] Il 10 luglio 1976 nell’azienda Icmesa di Meda, si sprigionò una nube di diossina. La nube tossica investì una vasta area di terreni nella bassa Brianza, in particolare nel comune di Seveso. “Il disastro di Seveso”, come oggi si ricorda, ebbe una profonda risonanza in tutto il Paese e per la prima volta cittadini, sindacati, operai, politici dovettero prender atto dei rischi dell’industrializzazione. Da qui la nascita di movimenti in difesa dell’ambiente, per la salute in fabbrica, per uno sviluppo sostenibile.

[6] Cfr. D. Piccione, Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione, Alpha Beta Verlag editore, Merano, 2013.