di Sara De Carli

Sono state ritrovate 400 foto durissime, scattate intorno al 1920 ai pazienti ricoverati al manicomio di Collemaggio. Sono il frutto della scienza dell’epoca, che riteneva che esistessero segni fisici oggettivi per la malattia mentale. «Sono la prepotenza dello sguardo scientifico che ha cancellato per secoli il matto dal contesto umano e relazionale. È lo stesso rischio che c’è oggi», dice Peppe Dell’Acqua

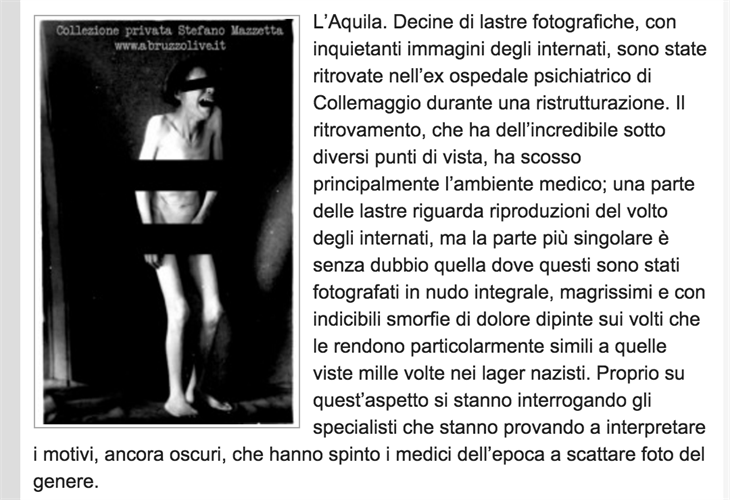

Pochi giorni fa Abruzzo Live ha sconvolto L’Aquila pubblicando foto drammatiche scattate all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. Si tratta di oltre 400 foto, scattate all’inizio del Novecento. Raffigurano spesso nudi integrali, uomini e donne scheletrici, urla di sofferenza. Secondo quanto scrive Abruzzo Live, le foto sono state ritrovate dal ristoratore Stefano Mazzetta «una quindicina di anni fa, durante la ristrutturazione del canile interno del manicomio». Mazzetta «le ripose in un cartone in attesa di esaminarle meglio». Ci sono rimaste per quindici anni (basta un colpo d’occhio a 400 immagini di questo tipo per capirne il valore documentale, come è possibile dimenticarsele in una scatola per quindici anni?), finché un paio di settimane fa, con l’uscita di un nuovo libro di uno scrittore locale, ambientato proprio nel manicomio di Collemaggio, «Mazzetta si è ricordato di aprire quel cartone e ha deciso di rendere pubblica la sua collezione», inviando parte delle immagini al giornale.

In città e sul sito del giornale il dibattito si è acceso. Era opportuno pubblicare scatti così intimi e drammatici? Perché sono state scattate quelle foto? E perché chi le ha ritrovate le ha tenute “segrete” per quindici anni? Queste sono le domande dei lettori. «Pubblicare foto come queste non è una mancanza di rispetto per le vittime, ma è esattamente il contrario: è un riconoscimento, se pur minimo, per quello che hanno patito. Quale rispetto ci sarebbe stato nel venire in possesso di tali foto e ignorare la tragica realtà dei loro destini consegnandoli all’oblio della storia? Tutti sanno che la pubblicazione delle immagini dai lager nazisti non è stato un errore, anzi, se fosse stato possibile sarebbero dovute essere pubblicate ancor prima. Pubblicare queste foto è stato un obbligo morale e sociale», ha scritto la redazione. Noi abbiamo girato le stesse domande a Peppe Dell’Acqua, già direttore del DSM di Trieste.

Secondo lei hanno fatto bene a pubblicare queste foto?

Certo che hanno fatto bene, anzi c’è tanto ancora da pubblicare. Noi sui manicomi e sugli ospedali psichiatrici giudiziari riteniamo di aver già visto tutto, digerito e superato. Ma una digestione mal fatta produce gran mal di pancia.

Perché sono state scattate immagini di quel tipo?

Le hanno fatte gli scienziati dell’epoca, non guardoni o pornografi. Era il rigore della scienza psichiatrica positivistica. Appena la fotografia fu utilizzabile, la si utilizzò nel tentativo di fissare nel fotogramma l’immagine della malattia. Mentre la medicina riesce a trovare strumenti che a poco a poco si perfezionano per rendere oggettiva la diagnosi clinica, la psichiatria non ha mai nulla nella mani – e continua a non avere nulla di oggettivo, neanche oggi – e la foto dovrebbe sostenere questa diagnosi, rendere oggettiva la mania, la depressione, la schizofrenia… Quelle foto in qualche maniera rincorrono questa fantasia di trovare nei corpi obesi, asimmetrici, squilibrati, emaciati, lunghi piuttosto che corti i segni della malattia psichica. Foto meno agghiaccianti di queste ma simili come impronta sono presenti sui testi di psichiatria classica dell’epoca: la signora con gli occhi sbarrati, quella con gli occhi semichiusi e il volto cadente per la depressione, poi il delirio, la mania…

Esistono documenti fotografici simili provenienti da altri ex manicomi o si tratta di un documento eccezionale?

Simili a queste non lo so, quel che è certo è che le fotografie dei manicomi andrebbero continuamente ristudiate. In generale esistono due tipi di foto dai manicomi: le foto segnaletiche delle cartelle cliniche, una foto con il numero di matricola – e già quella è una pratica drammatica, dall’esserci al numero. L’altro uso della fotografia è quello autocelebrativo, enfatico, con i refettori puliti, le infermiere con i grembiuli bianchi e la cuffia, le lunghe corsie da 60 letti in fila, tutti ben fatti, ovviamente vuoti. Poi ci sono le foto scientifiche, quelle in cui l’immagine fotografica cerca di fissare e studiare l’oggetto – ciò che è divenuto oggetto – per renderlo immutabile. Noi sappiamo che una delle caratteristiche della malattia mentale, quella che ci d speranza, è che la condizione del disturbo mentale è estremamente mutabile, accade nel tempo a seconda di mille variabili. Lì invece la scienza pretende di fissare la malattia mentale, che è una malattia del cervello, che è un organo e che quindi si esprime con il tale e tal altro segno. Ad esempio lo schizofrenico è lungo e assottigliato, il maniaco tende al grasso e piccolo… Era un pregio per un manicomio avere questa documentazione, non è che le faceva lo psichiatra con la sua macchina fotografica.

È stato fatto un parallelo con le immagini dei lager nazisti: è pertinente?

È stupefacente, quando negli Anni 70 qualcuno disse che i manicomi erano lager sembrava che chissà che idiozia dicesse. Queste immagini vanno oltre alle immagini fisiche delle persone ritratte. Hanno a che vedere con la prepotenza dello sguardo scientifico e oggettivamente, che ha cancellato per secoli il matto dal contesto umano e relazionale. Non si tratta solo di rinchiudere un soggetto dentro le mura, quella è la prigione. Questo è rinchiudere dentro le mura un qualcosa che non è più nemmeno un soggetto. È un internato, è l’annientamento istituzionale che si vede in quelle immagini. Il fatto è che questo è un rischio in agguato anche oggi. Un servizio di diagnosi e cura con le porte sbarrate, le telecamere, i letti di contenzione… basterebbe fare le foto lì. Facciamo anche oggi operazioni di annientamento della soggettività. Molti luoghi della psichiatria sfiorano continuamente l’annientamento.

Infatti, le immagini hanno certamente un grandissimo impatto emotivo, ma come si può andare oltre e costruire qualcosa a partire dall’impatto provocato da queste foto?

Il tema è l’annientamento, l’oggettivazione, la fine del soggetto. Tutti questi sono rischi presenti anche oggi. Se io vedo le immagini degli OPG o delle porte – solo delle porte – di alcuni servizi di diagnosi e cura, con il blindato, la telecamera, il citofono… vedo questo. Se faccio foto dei letti di contenzione – non le fa nessuno – delle persone legate lì, vedo questo… ci scandalizziamo delle foto del 1920, ma cosa c’è di diverso nelle immagini di Francesco Mastrogiovanni? Quest’uomo è morto nel 2009 a Vallo della Lucania, c’era la telecamera, ha ripreso tutto, è stato legato al letto per quattro giorni, nessuno si è accorto che è morto. C’è persino su youtube. Sono immagini di annientamento, Mastrogiovanni è un Mantegna un Cristo crocifisso. Quest’uomo sta lì e la telecamere lo riprendono per 87 ore, davanti a lui passa un mucchio di gente, nessuno si ferma, nessuno si accorge che è morto. Abbiamo visto quelle immagini in molte serate, con molti studenti, mi chiedono sempre “ma com’è che tutta questa gente passa e nessuno lo vede?”. Nessuno lo può più vedere perché lui non è più il maestro, l’anarchico, ma un corpo reso oggetto dallo sguardo della psichiatria sulla malattia. È troppo facile scandalizzarsi delle immagini del 1920.

(da Vita.it)